¿Demasiada estabilidad para reinventarnos?

Pablo Caffarelli

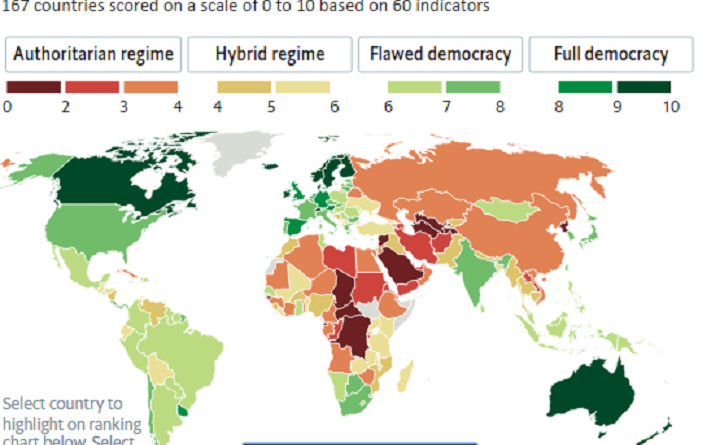

Uruguay vuelve a figurar entre las democracias más sólidas del mundo y la mejor puntuada de América Latina. Los rankings nos sonríen, los informes nos elogian, los analistas internacionales nos usan como ejemplo. Instituciones firmes, alternancia pacífica, reglas claras, previsibilidad. Todo eso es cierto. Y, sin embargo, algo no cierra. Porque mientras celebramos nuestra estabilidad, el país parece avanzar a paso corto. Muy corto. Como si la virtud que tanto defendemos se hubiera transformado —sin darnos cuenta— en un límite.

La estabilidad, cuando deja de ser una plataforma, puede convertirse en un techo.

Uruguay no está en crisis. Pero tampoco está despegando. Crece poco, innova poco, discute poco a fondo. El debate público se ha vuelto previsible, administrado, cuidadosamente moderado. No hay grandes rupturas, pero tampoco grandes apuestas. Cambian los gobiernos, pero el margen de audacia parece siempre el mismo.

Nos hemos acostumbrado a un modelo donde no equivocarse importa más que transformarse. Donde el consenso es casi un valor moral en sí mismo, aun cuando ese consenso termine empujando las decisiones relevantes hacia adelante, o directamente al olvido. Reformas estructurales —educación, seguridad, Estado, sistema productivo— aparecen una y otra vez en el discurso, pero rara vez con la profundidad que el diagnóstico exige.

La estabilidad institucional es un activo enorme, pero no reemplaza al proyecto. No genera desarrollo por sí sola. No crea oportunidades nuevas si no se combina con coraje político, creatividad y voluntad de incomodar. Gobernar no es solo evitar el conflicto; a veces es provocarlo cuando el statu quo ya no alcanza.

Mientras tanto, los problemas estructurales persisten. La inseguridad sigue siendo una preocupación central. La educación no logra romper el techo de resultados. El aparato estatal se muestra pesado, lento, difícil de reformar. La matriz productiva continúa atada a pocas anclas, vulnerable a shocks externos. Y los jóvenes — que deberían imaginar el Uruguay de los próximos treinta años— empiezan a mirar, cada vez más, hacia afuera.

Paradójicamente, somos tan confiables que corremos el riesgo de volvernos irrelevantes.

Uruguay necesita preguntarse si su estabilidad está siendo el punto de partida para una nueva etapa o simplemente una cómoda zona de confort. Porque la historia no castiga a los países inestables; castiga, sobre todo, a los países que se conforman.

Reinventarse no implica romperlo todo. Implica animarse a discutir lo que hoy parece intocable. A asumir costos políticos. A aceptar que el mayor riesgo, en un mundo que cambia rápido, es no correr ninguno.

Tal vez haya llegado el momento de dejar de felicitarnos tanto por lo que somos…

y empezar a incomodarnos seriamente por lo que todavía no nos animamos a ser.

Los números de la inseguridad y del narcotráfico desbordan, la educación exhibe egresos alarmantemente bajos, el trabajo se ve amenazado por cierres en cadena de empresas y por un mercado laboral cada vez más estrecho, y el costo de vida se dispara hasta niveles asfixiantes. Sí: el dólar está planchado y las instituciones funcionan, democráticas y estables. Pero eso no alcanza. Es hora de abrir los ojos, antes de que la estabilidad —mal entendida— nos estalle en la mano.