Un siglo de logros…y algún delincuente

Hugo Machín Fajardo

En 1925, hace un siglo, se creó en Uruguay la Cátedra de Legislación del Trabajo y de Previsión Social con la titularidad ejercida por el abogado, escritor, docente y dirigente socialista, Emilio Frugoni (1880 – 1969). La iniciativa del representante nacionalista Gustavo Gallinal (1889-1951) partió dos años antes. En los fundamentos de su proyecto de ley que creaba la cátedra argumentó: «En nuestro pueblo, como en todos los pueblos modernos, se ha desenvuelto una legislación copiosa y múltiple, creada para satisfacer vitales intereses sociales: las leyes obreras, las leyes de previsión social, constituyen en todas partes una de las preocupaciones fundamentales del legislador (…) Un inmenso y renovador movimiento de ideas se ha producido y se produce en lo que toca a las cuestiones referentes a las relaciones del capital y del trabajo, la protección del obrero y del empleado, del menor y de la mujer, de los débiles y los desamparados en las luchas de la vida la protección internacional del trabajo».

La huella dejada por Frugoni fue continuada por docentes de la talla del propio Gallinal —despojado de su cargo en el Consejo Nacional de Administración a raíz del Golpe de Estado del 33—; Francisco de Ferrari (1901- 1972), tratadista reconocido también en Argentina; el exsenador democratacristiano Américo Plá Rodríguez (1919-2008); el exsenador frenteamplista Helios Sarthou (1926- 2012); Héctor Hugo Barbagelata (1923-2014); Oscar Ermida Uriarte (1949-2011), entre muchos más profesores.

Sería muy largo encuadrar el contexto social y cultural uruguayo en el que surgió la cátedra de Derecho del Trabajo por lo que no lo haré aquí, salvo recordar al Ramón y Cajal de «Los tónicos de la voluntad»: «Cabría afirmar que el trabajo sustituye al talento, o mejor dicho, crea el talento».

Esa actividad teórica sobre el derecho humano al trabajo estuvo anticipada y refrendada en Uruguay por la praxis social de diferentes oficios. Que arranca en 1880, con la primera huelga que se registra, protagonizada por 200 mineros de los 416 que trabajaban para la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay, en Cuñapirú («mujer flaca» en guaraní) departamento de Tacuarembó.

El Siglo XX fue el escenario de la creciente y no siempre fácil organización de los trabajadores uruguayos para encarar el mundo del trabajo desde posiciones de equidad y humanidad respecto a empresarios y el Estado.

En la década del cincuenta, una delegación de obreros de un pequeño sindicato se entrevistó con el entonces presidente Luis Batlle (1897-1964). «Vuelvan cuando crezcan», fue la respuesta del presidente en alusión a la poca representatividad de esos trabajadore respecto a su propio gremio. Me lo contó muchos años después uno de aquellos trabajadores.

Sería en 1964 que se fundaría la Convención nacional de Trabajadores (CNT), que unifico a las diferentes centrales existentes en el movimiento obrero uruguayo. Fue disuelta en 1973 por la dictadura instaurada en el país (1973-1985) y una década después resurgió como PIT-CNT.

La peripecia del mundo del trabajo uruguayo no es posible resumirla en esta columna. Lo cierto es que la presencia y organización de diferentes gremios y sindicatos a lo largo del siglo propiciaron logros, conquistas laborales, mejoras en las condiciones de trabajo que beneficiaron a millones de uruguayos. «Quién más quién menos», diría Discépolo, ha sido, o es, trabajador en Uruguay.

En algunos gremios esa historia supo de logros como el complejo deportivo sede de los empleados bancarios (AEBU), con diferentes beneficios para sus afiliados y sus familias. Y con figuras destacadas, como el fallecido Juanjo Ramos (1961-2007), figura clave en 2002 durante el crack financiero que acompañó la peor crisis económica que vivió Uruguay en su historia.

Los trabajadores de la construcción – recuérdese a Agustín Pedroza, nacido en 1904— concretaron las viviendas para miles de uruguayos agrupados en cooperativas de ayuda mutua; y otros gremios y sindicatos sus colonias de vacaciones, como la de los trabajadores ayer de UTE, hoy de Antel. Hay muchos más logros gremiales y sindicales construidos por miles de uruguayos.

Las redes sociales no son el reflejo del pensamiento de una sociedad. Están polarizadas. Los algoritmos llevan a asumir que lo que uno recibe en su celular es lo que predomina en el concepto general. Todo eso lo sabemos.

Pero hay miles de uruguayos que interactúan en ellas. Y en un sector de esas redes hay una permanente demonización del sindicalismo o la actividad gremial. No es justo. No lo es con la historia del sindicalismo uruguayo. Ni lo es con necesidad del trabajo decente, ni con la desprotección a que se ven expuesto los trabajadores informales, los empleados en plataformas virtuales, ni con el propio y necesario equilibrio que debe existir en el mundo del trabajo.

El 67% de la población cree que los sindicatos son importantes para la democracia, según encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, publicado por el periódico «la diaria» en mayo 2024 y un 40% tiene una visión «mala» o “«muy mala» del PIT-CNT, así como un 34% tiene una visión «buena» o «muy buena» de la central de trabajadores.

En los últimos 15 años se han sumado entre 30 y 40 investigaciones, denuncias —algunas realizadas por integrantes del sindicato afectado—, causas judiciales, auditorías y condenas.

Que haya un sindicalista que arrogándose la representatividad de «los trabajadores uruguayos y uruguayas», se abrace con dictadores. Que hay dirigentes sindicales que han transformado la legítima actividad gremial en un corporativismo negativo. Que hay dirigentes sindicales que llevan al movimiento sindical a funcionar como un apéndice del Frente Amplio, esté ese partido en la oposición o en el gobierno. Que 120 dirigentes sindicales justificaron irregularmente sus licencias, en más de 70 liceos de todo el país, según actas de una investigadora parlamentaria. Que un sindicato de artistas decrete la «muerte civil» de un actor por que cuestione. Es lamentable.

Que desde hace años debió asumirse en el movimiento sindical que la transparencia administrativa, el voto secreto, las auditorías externas, deben ser parte del ADN de la central de trabajadores y de cada sindicato, es evidente. Y contribuiría a democratizar la vida gremial. Pero ello no puede hacernos perder la noción fundamental que, si se borra, deja al trabajador aislado, imposibilitado de ser «dueño de su destino», en opinión de Rodó: «Ningún lazo más estrecho puede unir a los hombres que la solidaridad de los intereses profesionales», enseñó en su discurso ante el Círculo de la Prensa de Montevideo, en 1909.

Los últimos hechos de corrupción que afectan a dirigentes sindicales del gremio de la construcción —presunto fraude electoral y desvío de dineros—; y las denuncias sobre el sindicato policial —desvíos de fondos, pago de partidas ilegales a sindicalistas y falta de balances— son irritantes. Golpean en la necesaria confianza sustentada en legitimidad y representatividad imprescindibles en cualquier orden de la vida. Me afectan.

Personalmente, fui dirigente de los trabajadores de la prensa uruguaya durante ocho años (1997-2004). Esa directiva construyó la nueva sede gremial de la calle San José 1330, en el centro montevideano, proyecto que se arrastraba durante décadas; realizó el primer censo de periodistas en la historia del gremio; mejoró la colonia de vacaciones del balneario San Luis; organizó el primer curso de Economía, con diploma para periodistas, impartido por docentes de la Udelar, a través de AIPEF (Asociación de

Periodistas de Economía y Finanzas – Capitulo Uruguay); inició la labor de la Comisión de Libertad de Expresión, con informes anuales sobre el estado del Derecho a la Información en el país, entre otras realizaciones.

Uno de esos proyectos fue un seminario de capacitación sobre «Turismo Sexual Infantil – Desafío para periodistas responsables» (2003), patrocinado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y auspiciado por la Unión Europea. La inauguración estuvo a cargo de la entonces embajadora para Montevideo y Asunción, Stella Zervoudaki, y el entonces coordinador de la Oficina Regional de la FIP para América Latina, el venezolano Gregorio Salazar.

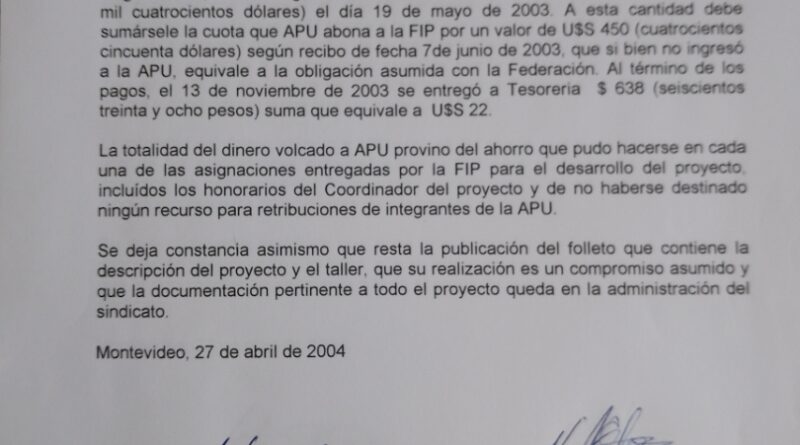

Terminado el seminario, a partir del funcionamiento «a la uruguaya», es decir con austeridad, hubo un superávit de 3.872 dólares. Naturalmente quise reintegrarlos a la FIP, pero habida cuenta de que no era posible desandar el camino de las aprobaciones presupuestales ya consolidadas, en acuerdo con la directiva de Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y de la FIP, se entregó esa suma al sindicato. Nada del otro mundo. Simplemente lo que debe hacerse. Lo aprendido en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la actividad laboral.

Así se hizo. En la ilustración de esta columna se registra el documento con la firma de quienes ejercían los cargos de presidente del tribunal arbitral, y el secretario de finanzas de la APU, los periodistas Juan Carlos Otermin, Roberto «Cacho» Etcheverry (+), respectivamente.