El yoìsmo que atrapa, la soberbia que ahoga

Daniel Manduré

Yo, el mejor. El centro del universo. El que todo lo sabe. Exitoso y triunfador. Puedo mostrarme, de acuerdo con los requerimientos, como un gran deportista, un intelectual de la ostia o ambas cosas a la vez. Sensible, solidario, serio o en faceta divertida. Poeta que cautiva corazones o escritor profundo y reflexivo. Buen amigo, mejor padre y defensor de los más débiles.

Todo eso y mucho más. Un apetito desbordante de ser el ombligo del mundo, ese insaciable deseo que todo gire a mí alrededor. Ese sentirse superior que agobia. Un globo que repleto de helio pretende volar más alto que todos. Esa costumbre agotadora y desgastante a la auto referencia. El ego inflado casi a punto de estallar. Con las redes sociales como principal aliado que lo alimentan y lo potencian.

El yoìsmo, ese término aún no reconocido por la real academia, pero al que todos conocemos. Esa palabra ya afirmada en el imaginario colectivo y que excede la necesaria y siempre positiva autoestima o autoconfianza.

Hay que cuidar el ego, administrarlo, manejarlo y hasta domesticarlo. Buscar el equilibrio, su justa medida.

Todos lo somos un poco, no hay que negarlo. Buscamos, aún sin saberlo el reconocimiento y el halago. A todos reconforta una caricia al corazón. Y eso está bien. El problema es cuando se transforma casi que una causa de vida. Ese yo desbordado que se vuelve insoportable.

Hacer del yoìsmo casi que un culto, caminando en muchos casos al borde de la soberbia.

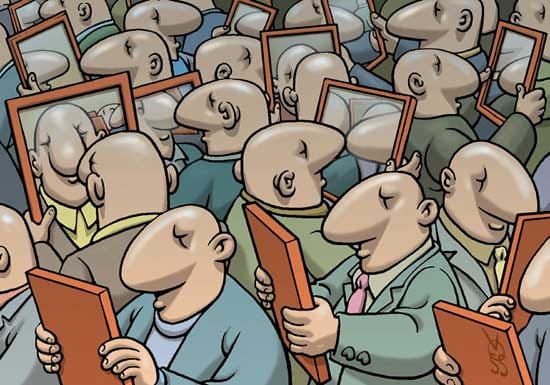

Individuos que solo logran escucharse a sí mismo, donde seguramente en su casa lo más grande sean los espejos, frente a los cuales pasan buena parte de su vida.

¿Quiénes no conocen a alguien así? ¿A quién esta descripción no les resulta familiar? Nadie tiene el monopolio, corta transversalmente a todas las actividades y profesiones.

Leía algo el otro día que grafica a la perfección lo que decimos: un escritor reconocido se encuentra con un amigo que hace tiempo no ve. Comienzan a hablar, el escritor le cuenta con lujo de detalles toda su vida, no permite que su interlocutor pueda meter siquiera un solo bocado. Hace de la charla un monólogo. En un momento el escritor, después de media hora de auto referencias constantes, hace una pausa y le dice a su desconcertado amigo, “ya hemos hablado bastante de mi ahora hablemos de ti… ¿Qué te ha parecido mi última novela?” … Un relato que irónicamente describe a la perfección ese yo sobrevalorado, al que si le agregamos el ingrediente de la soberbia hará sin dudas una fórmula nada recomendable, de la que seguramente el resto de los mortales intentaremos huir.

La soberbia es tan antigua como el hombre mismo. Ya hablaba de ella la propia cristiandad en los siete pecados capitales, la menciona Dante en el purgatorio de su Divina Comedia, a la que se refiere Tomás de Aquino y también Baruch de Spinoza, que la define como “esa estimación de uno mismo por amor propio, en mucho más de lo justo”

Ese apetito insaciable de mostrarse superior al otro, esa costumbre de situarse en un pedestal desde donde observa y juzga al resto. Esa imagen casi que sacrosanta, porque yo soy la palabra, soy la verdad.

Esa costumbre de creerse los únicos acreedores de la legitimidad, de no reconocer errores ni responsabilidades y de tener oídos para el halago fácil y barato. Según Spinoza aman al adulador, huyen del generoso que solo alaba en su justa medida. Lo justo no les alcanza, quieren más.

La soberbia no siempre enseña la cara. Cambia de disfraz, incluso puede adoptar la peor de sus formas, la de la falsa modestia. Esa capacidad de querer parecer lo que no se es.

Algunos psicólogos expresan que el yoìsmo es el mal oculto del siglo.

¿Cuándo la positiva autoestima mutó por presuntuosidad? ¿Cuándo la necesaria autoconfianza se convirtió en arrogancia?

Las redes sociales juegan su partido, van alimentando esa necesidad de mostrar y sobre todo de aparentar.

Como siempre y como en tantos otros temas la formula pasa por el equilibrio. Por la dosis justa, desterrando los excesos.

Poner al ego en su lugar.