El primer capitán de la Celeste

Ricardo Acosta

Algunos lo quisieron con otra camiseta. Nosotros lo ponemos donde siempre debió estar: liderando la Celeste. Cada 25 de agosto los uruguayos paramos, miramos el calendario y decimos: “hoy celebramos la independencia”. Es una de esas fechas que nos enseñan en la escuela, que aprendemos casi de memoria, cargada de emoción cívica. Pero conviene detenerse un momento y preguntar, con honestidad: ¿independencia de qué?

La respuesta no es tan simple como parece. Ese 25 de agosto de 1825, reunidos en la Piedra Alta de la Florida, los representantes de la Provincia Oriental declararon la independencia del Imperio del Brasil. Bien. ¿Y qué pasó acto seguido? Votaron la Ley de Unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, el objetivo no era fundar un Estado uruguayo soberano, sino reincorporarse a lo que hoy es Argentina.

Si esto le suena incómodo, no es casualidad: durante dos siglos hemos transformado aquel acto en el mito fundacional del Uruguay. Porque necesitábamos una fecha, un relato, un símbolo. Sin símbolos no hay nación, y sin fechas heroicas no hay épica. Pero la historia real, la de los documentos y los tratados, es mucho más compleja que la postal romántica.

En 1825 la Banda Oriental era un territorio en disputa. Veníamos de años turbulentos: del Virreinato del Río de la Plata a las invasiones portuguesas, de Artigas a la emigración del Pueblo Oriental en Entre Ríos, de la Provincia Cisplatina al grito libertador de Lavalleja. Pero el 25 de agosto no nos hizo independientes. Fue el comienzo de un proceso que recién culminó en 1828, con la firma del Tratado de Montevideo.

Entre 1825 y 1828 hubo guerra. Hubo sangre en Sarandí, en Ituzaingó, en Rincón. Hubo diplomacia. Y hubo intereses imperiales. Porque el nacimiento del Uruguay no fue un acto de autodeterminación pura, sino la consecuencia de un delicado equilibrio geopolítico. Aquí entra en escena Lord Ponsonby, el hábil diplomático británico que intervino para evitar que Brasil y las Provincias Unidas se desangraran en un conflicto interminable. A Inglaterra no le interesaba una guerra larga en el Río de la Plata: necesitaba estabilidad para el comercio. Así se llegó a la solución “neutral”: crear un Estado independiente, un tapón entre dos gigantes.

El Tratado de Montevideo, firmado en agosto de 1828, nos dio fronteras, soberanía y reconocimiento internacional. Hasta ese momento, éramos una provincia rebelde, disputada por dos potencias vecinas. La independencia real llegó por vía diplomática, no en la Piedra Alta.

Entonces, ¿qué celebramos el 25 de agosto? Celebramos un símbolo, no un hecho consumado. Celebramos un gesto político que afirmó la voluntad de ser libres del Brasil, aunque todavía sin imaginar un Uruguay separado de Buenos Aires. Celebramos el inicio de un camino, no la meta.

Y en medio de todo este debate histórico aparece un nombre inevitable: Fructuoso Rivera. Militar de mil batallas, líder de la Cruzada Libertadora, primer presidente constitucional del Uruguay. Para algunos, un caudillo polémico; para otros, el hombre que encarna la transición entre la guerra y la institucionalidad.

En estos días, la figura de Rivera volvió al centro de la escena por un episodio curioso. En el video institucional del Bicentenario, el historiador Gerardo Caetano (un académico respetado, y lo digo porque lo es) cometió un error: afirmó que Rivera, el 25 de agosto, “estaba del otro lado, con Lecor”. Más tarde reconoció que fue un desliz, la Presidencia corrigió el material y todo siguió. Pero no es un detalle menor. Ese tipo de errores instalan la idea de que Rivera era ajeno a la gesta, cuando la realidad histórica es otra. Rivera no solo fue parte: fue clave en el proceso que nos llevó al Uruguay independiente. Negarlo es, consciente o inconscientemente, contribuir a borrar a un protagonista de primer orden.

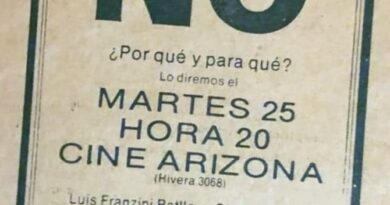

Esto se discutió también en una charla que tuvo lugar la semana pasada en la Casa del Partido Colorado, en un ambiente cargado de historia, memoria y reflexión, con la casa vestida con sus mejores galas para recordar sus raíces. Fue un encuentro ameno, enriquecido por la presencia de la historiadora Ana Ribeiro y por el siempre lúcido Julio María Sanguinetti, que tomó la palabra con la serenidad que da haber vivido y estudiado la historia. Y allí lo dijo con claridad: “Caetano es un gran historiador y un amigo, pero aquí hay un error que no podemos dejar pasar. Rivera está en la raíz misma del Uruguay. No hay independencia sin Rivera”.

¿Por qué importa todo esto? Porque la historia no es un relato neutro. Cada generación reinterpreta los hechos, y en esa reinterpretación se juegan identidades y proyectos políticos. Hoy asistimos a un intento de construir una épica sin Rivera, sin su centralidad, casi reduciéndolo a una figura secundaria o incómoda. Y eso no es casualidad: responde a corrientes historiográficas y, también, a visiones ideológicas que incomodan con la tradición colorada.

¿Queremos un país sin mitos? Tal vez. Pero si hay algo peor que los mitos es la historia mutilada. Los símbolos se pueden debatir, pero no borrar. El 25 de agosto es un símbolo. Rivera, también. Podemos discutir sus luces y sombras, pero no su papel fundacional.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿qué celebramos el 25 de agosto? No celebramos la independencia definitiva: eso llegó en 1828, con un tratado negociado en Río y redactado bajo la mirada británica. Lo que celebramos es el comienzo de un camino, la voluntad de no ser Brasil, aunque todavía queriendo ser Argentina. Celebramos una fecha que nos da raíz, que nos permite reconocernos como pueblo, que sostiene la mística oriental. Porque una nación no se construye solo con constituciones y tratados: se construye con símbolos, con relatos, con nombres propios.

Y en ese relato, Rivera está. Estuvo en 1825. Estuvo en 1828. Estuvo en la fundación del Estado. Negarlo es falsear la historia. Defender su lugar no es nostalgia partidaria: es justicia histórica.